今月の絵『筆と墨汁』 by Ryu Itadani

ビューティフォーな匠と寄席文字

10月になりました。秋は読書や芸術などの話題が増える季節ですが、ステテコドットコムにとって文化的といえば、やはり「落語」。噺家さんの愉快な話芸はもちろん、寄席や衣装、小道具など、さまざまな職人さんによって作られる総合芸術でもあります。

そんな落語に欠かせない要素のひとつが噺家の名前や演目、グッズなどでよく見かける「寄席文字」です。そこで今回は「荒川ふるさと文化館」を訪ね、知られざる寄席文字の世界について「橘流寄席文字一門」の橘さつき(たちばな さつき)さんにお話を聞いてきました。

寄席文字に出会って

――何かきっかけがあって寄席文字を始められたのでしょうか?

さつきさん 寄席文字のことはほとんど知らなかったのですが、たまたま荒川区の「匠育成事業(*1)」で橘右橘(たちばな うきつ)師匠が寄席文字の職人見習いを募集しているのを知って、小学生の時からずっと書道を習ってきたし、落語も好きだし、なんとなく好きなことが繋がっておもしろそうだなと応募したのがきっかけです。

――実際やってみてどうでしたか?

さつきさん 最初の頃は教わることすべてが新鮮で楽しかったのですが、だんだん寄席文字の世界を知っていくにつれて「書けない自分」を発見していったというか、実力がついてくるまで4年間くらいは、ああでもない、こうでもない、という時期が続きましたね。

――江戸文字には、寄席文字のほかに歌舞伎文字や相撲字などもありますが、素人目にはどれも同じように見えてしまいます……。

さつきさん 文字を通してそれぞれの世界が想像できるような形になっているんですよ。例えば歌舞伎の文字はしなやかで、優美な線は舞うがごとく華麗な印象。相撲字はどっしりした力士たちの力強い取り組みをイメージさせてくれます。

そして寄席文字は、1本の線に「趣」というか、直線定規で引いたような線って硬いじゃないですか。そうじゃなくて、真っ直ぐだけれど、まろやかさを感じる線。あとは横線を書くときに「止め」をきちんとつけたり、「払い」はキレよく最小限に払うなどの特徴があります。

以前、寄席文字を「粋な文字ですね」とおっしゃった方がいて、辞書では「さっぱりした」「色気」「人情」が粋のキーワードになっていますが、まさに落語の噺の世界に通じるよなと。それでいて陽気な雰囲気の文字です。

――なるほど、そう聞くと違いがわかります。歌舞伎はしなやか、相撲はどっしり、寄席はまろやか。

さつきさん はい。はじめからそうと狙ってできたわけではなく、先人たちの感性によって磨かれてきた結果の形だと思います。かっこいいですし、すごいなと思いますよね。

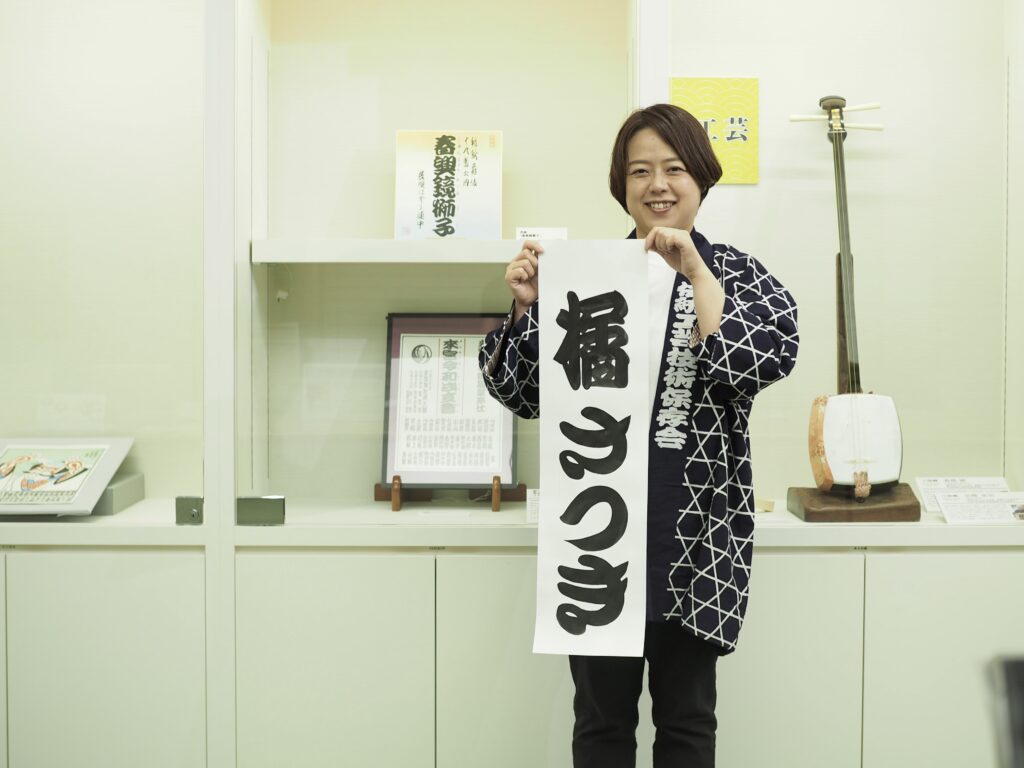

勢いよく書き上げる橘さつきさん

漢数字に習う寄席文字の筆法

――練習は何から始めるんですか?

さつきさん 最初は「横線」からですね。まっすぐな線を引くっていうのがまず大事なので、ひたすら横線ばっかり書いて、その後に「漢数字」を練習します。漢数字の中には寄席文字の基本的な筆法が含まれているのでちょうどいいっていうことで、昔から。

――初めて書く漢字でも寄席文字にすることはできますか?

さつきさん イベントで書くこともあるので、もちろん対応できた方がいいと思いますが、書き慣れてない字や初めて書く字は、どこでどうなって、どういうバランスになるのかって最初に見切っておかないと、ありゃりゃりゃりゃって失敗しちゃう。反射的に書けるかどうかっていうのは、書家としての腕の見せ所ですね。

直筆と印刷

――寄席文字は紙に書く以外にもいろいろと印刷物にもなったりもすると思いますが、それはスキャンしてパソコンでやるわけですよね?

さつきさん ほとんどの方はそうだと思いますが「書く」ことと「データとして取り込んで、イラストレーター上で作業する」って別の仕事ですから、慣れない自分がやるのも大変ですし、別の方の作業になると思わぬ処理がなされて「あらら……」となる可能性もありますし、難しさを感じます。

書いた現物を使うわけじゃない場合、別工程が入るわけで。その前後の仕事についても学んだり、次工程をお願いする方とコミュニケーションを取ったりということは大事だなと思います。そういうことがうまくできれば、文字の使用の可能性は広がるでしょうし、ますます繋がりや発見も増えておもしろいでしょうね。

寄席文字の3つの顔

――海外の方はどんな反応ですか?

さつきさん ときどき外国人向けのワークショップで字を書いてみせると「ビューティフォー!」って言ってくれます(笑)。日本の演芸文化も文字の意味も分からないけど、美しいと感じてくれるのは不思議ですよね。

寄席文字は空間を黒と白でバランスよく綺麗に埋めていくっていうところがあって、余計な余白を作らないように意識して書いてるんですけれど、おそらく結果的にそのコントラストが綺麗に見えるんじゃないかなと。

――すごい。理屈抜きに伝わる美しさ。

さつきさん 私自身も、師匠が書いてるところを見ていて、真っ白な紙がどんどん綺麗に埋まって文字として構成されていくのがとてもおもしろかった記憶があります。

寄席文字は、勘亭流も、おそらく相撲字もそうだと思いますが、描く(えがく)の「描く」であり、文字を「書く」であり、そして筆を使って書く「書(しょ)」でもあり、その3つの要素が合わさった文字だと思うんです。

――なるほど、絵でもあり、文字でもあり、書でもあり。

さつきさん そうなんです。単に筆と墨で紙に文字を書いてるっていうだけの行為なんですけれども、その世界に踏み込んでみると、思いのほかいろんなことに出会うというか、そんなに単純なことではなかったことに気づかされるというか、それが楽しいっていうことに繋がっているかなって。

――そんな寄席文字をおもしろそうだなって思った方は、ワークショップに参加してみるのがおすすめですか?

さつきさん はい、是非と思います。見るのとやるのとでは数万倍くらい楽しさが違いますよ(笑)。

*1 荒川区伝統工芸技術継承者育成支援事業(匠育成事業):職人の街として知られる東京・荒川区が、江戸時代から続く伝統や文化を未来に伝えるため、伝統工芸に関心を持つ若者をサポートする目的で2009年から実施しているとてもありがたい事業です。最新の募集状況については荒川区のウェブサイトをご確認ください。

橘さつき さん

荒川区の匠育成事業をきっかけに、橘右橘師匠に師事。2017(平成29)年に橘流寄席文字一門として「橘さつき」の名を許されると、2022(令和4)年には歌舞伎文字の勘亭流「荒井三都季」の名も受け、荒川区伝統工芸技術保存会の会員として、江戸文字文化の普及と発展のために活動されています。ワークショップなどの最新情報は下記をご覧ください。

・朝日カルチャーセンター新宿「寄席文字で年賀状」寄席文字 1日体験